von Ulrich Schödlbauer

Ich glaube, endlich habe ich die Lektion meines Körpers begriffen. Ich schlage mich auf die Seite der ›unfassbar vielen‹ Impftoten und gehe der Frage nach, warum sie sterben mussten und weiter sterben, während die anderen so weiterleben, wie sie es offenbar tun. Mit anderen Worten: Was noch kommt, sind meine Mémoires d'Outre-Tombe. Ich habe das nicht gewollt. Es hat sich ergeben, so wie sich Dinge im Raum ordnen, bloß durch die Schwerkraft. Man kann jenseits des Grabes leben, aber nicht jenseits der Schwerkraft, jedenfalls nicht auf diesem Planeten. Man kann versuchen sie aufzuheben, wie es Techniker tun. Es gibt Techniker des Sozialen, damit beschäftigt, die Kraft des Geschlechts aufzuheben – sie haben es geschafft, in die Regierungsapparate vorzudringen, aber die Resultate sind mager. Das Verhältnis von Aufwand und Ergebnis bleibt unbefriedigend. Apropos befriedigend … es gibt nichts Unbefriedigenderes als soziale Befriedigung, die mit der sexuellen kollidiert. Es gibt überwältigende Momente, aber auf Dauer … wird das nichts. Auch mit dem Verschweigen der Opfer wird das nichts. Eigentlich hat man es immer gewusst. Man hat andere überfahren und sich selbst, das klingt anders als ›übergangen‹, aggressiver, weit aggressiver, es riecht nach Aggression, that’s it. Es riecht nicht gut, was jetzt hochkommt.

- Details

- Geschrieben von: Schödlbauer Ulrich

- Rubrik: Kultur

von Ulrich Schödlbauer

Wer täglich erfährt, wie sich die spielerische Erprobung der Differenz an den sogenannten ›Realitäten‹ bricht, der bildet leicht einen Respekt vor der Wirklichkeit aus, in dem die Kluft zwischen den Möglichkeiten des Einzelnen, sich zu unterscheiden, und den Unterschieden, die ohne ihn gemacht werden, deren Wirksamkeit er aber am eigenen Leib erfährt, unüberbrückbar geworden ist. Die anonyme Kommunikationsgesellschaft, die dem Bedürfnis nach einer bunteren Welt entgegenkommt, verschärft diese Disposition, weil sie Distanz gleichermaßen aufhebt wie schafft. Die mediale Präsentation von Fernverhältnissen, als seien es Nahverhältnisse, erzeugt jenen Orientierungsraum, in dem alle erdenklichen Optionen zwar gegenwärtig (und insofern real), aber nicht reell sind. Medienkonsumenten geht es da nicht anders als den Lesern historischer Romane, die sich als immaterielle Begleiter im Nahfeld eines Personals einnisten, welches ›in Wahrheit‹ längst verstorben und mitsamt der Konstellation, die sie hervorgebracht hat, im Abgrund der Zeit verschwunden ist.

- Details

- Geschrieben von: Schödlbauer Ulrich

- Rubrik: Kultur

von Ulrich Schödlbauer

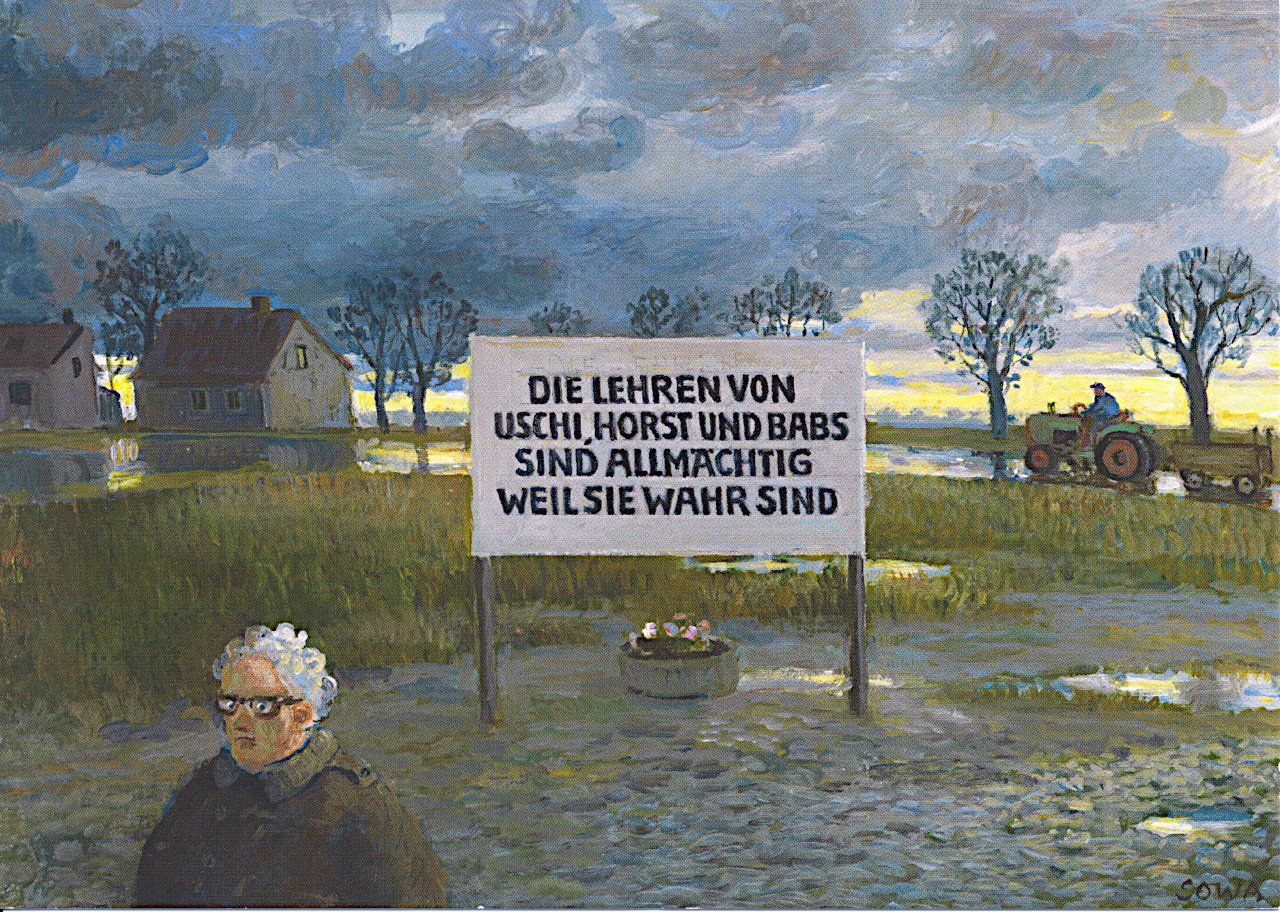

Wir wissen nicht, wer Uschi, Horst und Babs sind, ihre Spur verliert sich im Dunkel der Geschichte, aber ihr Blumenkübel ist geblieben. Man muss das festhalten (oder erinnern, wie der entsprechende Ausdruck lautet), damit es nicht eines Tages heißt, es habe sie nie gegeben und in Wahrheit hätten Eliza, Bob und Hilary der Welt den Kübel geschenkt… Die Wahrheit ist: Uschi, Horst und Babs sind ewig, weil sie allgegenwärtig sind. Dass sie überdies wahr sind, wie der Künstler lehrt, liegt weniger an Wladimir Iljitsch Lenin, dem die Welt das Original verdankt: Die Lehre von Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist – natürlich ohne Hinweis auf unser Dreigestirn –, als vielmehr an ihrem Wesenskern. In ihm sind Bekennen und Wissen eins. Das Bekennen kommt vor dem Wissen und bringt es praktisch hervor. Man nennt das seit Kant den Primat der Praxis. Leider vergaß der Königsberger hinzuzusetzen, dass es die revolutionäre Praxis ist, die das Wissen um die wahren Weltverhältnisse hervorbringt. Aber das versteht sich – seit Lenin – praktisch von selbst.

- Details

- Geschrieben von: Schödlbauer Ulrich

- Rubrik: Kultur

- Über die Leidenschaft die Leiden schafft

- Finaler Vorschlag zur Stabilisierung der Nato-Ostflanke

- Denkmäler stürzen – eine Lust?

- »Keine politische Bühne«

- Masken der Macht - Gesichter der Ohnmacht

- Das Narrativ und sein Schatten

- Liebe Corona und es liebt dich zurück

- Paris 2019 – Ein Sommerbericht

- Paul Mersmann, Europäer

- Erläuterung zu Michael Sowas Illustration der Maikäfer-Trauer (1868)

- Bleibt die ihr seid

- Vorhauthäuter und Vorhauthüter

- Erregt euch!

- Von der Notwendigkeit, Kultur und Zivilisation zu unterscheiden

- Die kulturelle Herausforderung

- Episode vom Feind

- Multikulturalismus, Hyperkulturalität und Interkulturelle Kompetenz

- Albert Camus – Der Mythos des Sisyphos

- Der Maulwurf und die Lokomotive. Die Beharrlichkeit der Revolution

- Gesellschaftsdämmerung (2): Unsere Moderne wird vergessen

- Gesellschaftsdämmerung (1): Migrationen

- Altamerikanistik und Asienwissenschaften im Dialog

- Imperial culture and cultural imperialism - The case of India

- Kulturwissenschaftliche Neuorientierungen in der späten Moderne

- Thesen zur Politik der Kultur